(3) 热过应力失效

温度一直是影响LED光学性质的重要因素,而在研究LED失效模式的时候,国内外学者考虑到将工作环境温度作为加速应力,来进行LED加速寿命实验[8,9]。这是因为在LED系统热阻不变的前提下,封装引脚焊接点的温度升高,则结温也会随之升高,从而导致LED提前失效。

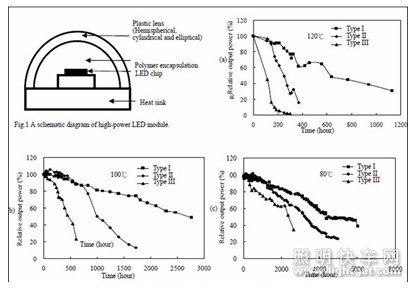

图1高功率LED的模型结构图以及在工作环境温度分别为(a)120℃、(b)100℃和(c)80℃下辐射功率和加速时间的关系图

Hsu等人对不同厂商所提供的LED样品进行加速寿命实验,该实验将LED样品分别置于80、100、120℃下,使用3.2V电压驱动,并且规定当样品的光功率下降到起始值的50%时,即判定为失效。图1实验结果表明:高功率LED的寿命随着加速寿命实验温度的升高以及加速时间的增加而减小。在加速寿命实验中,LED结温升高会使得环氧树脂材料发生异变,从而增加了系统的热阻,使得芯片与封装之间的受热表面发生退化,最终导致封装失效[9]。

(4) 电过应力失效

LED若在过电流的情况下使用(EOS)或者静电冲击损伤(ESD)了芯片,都会造成芯片开路,形成电过应力失效。例如,GaN是宽禁带材料.电阻率较高。如果使用该类芯片,在生产过程中因静电产生的感生电荷不易消失,当其累积到相当的程度时,可以产生很高的静电电压,这一电压一旦超过材料的承受能力,就会发生击穿现象并放电,使得器件失效。

二、改善措施

通过对以上所介绍的LED主要失效模式的分析,可以从中获悉改善LED在实际使用寿命的技术方法。

(1) 散热技术

散热技术一直是影响LED应用的重要环节,如果LED器件不能够及时散热,就会导致芯片的结温严重升高,继而发光效率急剧下降,可靠性(如寿命、色移等)将变坏;于此同时,高温高热将使LED封装结构内部产生机械应力,可能进一步引发一系列的可靠性问题[5]。因此,在制造工艺上,可以选择导热性好的底座,并且使得LED的散热面积尽可能的大,从而增加器件的散热性能。

(2) 防静电技术

在第2.4节中已经提到,以GaN作为芯片的LED,在使用中存在的一个很大问题就是静电效应,如果不处理好这一问题,就会严重影响到器件的寿命。因此,在LED设计时,要充分考虑到防静电的设计,以避免器件因为高静电电压造成击穿等失效现象。#p#分页标题#e#

(3) 封装技术

封装所用的环氧树脂材料,会因为光照以及温升而引起其光透过率的劣化,在使用中则表现为原本透明的环氧树脂材料发生褐变,影响器件原本的光谱功率分布。因此,在进行LED封装的时候,我们要严格控制固化的温度,避免在进行封装的时候,就已经造成了环氧树脂的提前老化。

另一方面,为了防止器件发生腐蚀现象,在选择透明性好的封装材料的同时,要注意注塑过程中,尽量排干净材料内部的气泡,以减小水气的残留量,降低器件发生腐蚀的几率。

(4) 优化制造工艺

LED制造过程中需要合适的键合条件,若键合过大将会压伤芯片,反之则会造成器件的键合强度不足,使得器件容易脱松。因此,在保证器件键合强度的同时,需要尽量降低键合工艺对芯片造成的损伤,以达到优化键合工艺的目的。

在进行芯片的粘接时,要求控制温度和时间在合适的范围之内,使得焊料达到致密,无空洞,残余应力小等工艺要求。

(5) 合理筛选

在LED出厂前,可以增加一道筛选工艺,就是对其中的一些样品进行合理的老化和筛选试验,剔除一些可能发生提前失效的器件,以降低LED在实际使用中的提前失效现象。

结论

综上所述,尽管LED具有很高的理论寿命,但是在实际使用过程中,受芯片、封装、应力等因素的影响,使用时间远远不能达到所预期的理论值。为了确实提高LED的寿命,无论是在制造工艺上,还是在应用层面上,都需要更进一步的研究、探索和实践。随着LED技术的不断发展,必定还会有新的问题不断浮现。但是只要能够掌握LED失效的根本原因,就能在实践中确实改善LED器件的性能,将这种新型光源推广到应用领域的前端,更好地服务于生产和生活。

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

热门资讯

热门资讯

精彩导读

精彩导读

关注我们

关注我们