近期,中国科学院合肥物质科学研究院与意大利帕多瓦大学、上海交通大学等合作,在铂(Pt)纳米胶体球(Cs)的激光辅助合成及近红外光催化治疗研究方面取得进展,相关研究成果发表在《德国应用化学》上。

金属纳米催化剂的性能受其d带电子结构影响显著。此前研究指出,化学反应的活化能和吸附物与催化剂表面之间的成键、反键态密切相关,而这些特性又由催化剂的d带电子结构决定。Pt作为一种备受关注的金属催化剂,可通过提高其d带电子向吸附物成键态转移的效率,实现高效的催化过程。然而,目前直接利用近红外光激发Pt中的d带电子以产生热电子并提升催化效率仍面临诸多挑战,其核心问题在于Pt纳米颗粒的光吸收能力有待提高。

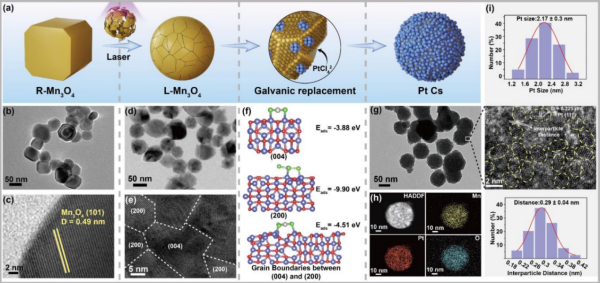

为增强Pt纳米颗粒的光收集能力,研究人员设计了Cs结构,利用金属颗粒间的光子散射效应,提高Pt纳米颗粒从可见光到近红外波段的光吸收效率。同时,将Pt纳米颗粒嵌入金属氧化物介电基质中,促进吸收介电表面散射的光子。研究发现,Pt离子与Mn3O4(四氧化三锰)表面发生电化学置换反应,可形成多孔的 Pt/Mn3O4纳米复合材料,其中Mn3O4作为牺牲剂,形成了负载超小Pt纳米颗粒的多孔骨架。

液相激光辐照技术能在纳米晶颗粒表面产生大量缺陷,优化界面压缩应变,构筑多晶结构,并形成富含缺陷位点的晶界。同时,晶界产生的压缩应变有助于促进Pt离子电化学置换所需的界面氧化还原反应,这些优势有利于Pt元素在颗粒表面的均匀、致密分布。时域有限差分法分析结果表明,当Pt Cs表面颗粒间距小于1纳米时,Pt即可获得从可见光到近红外的宽波段吸收能力。在近红外光激发下,Pt Cs 的d带电子将形成大量热载流子,并实现高效氧化光催化。

基于此,研究人员通过脉冲激光辐照获得富含晶界的Mn3O4纳米颗粒,并将其作为理想的纳米支架,与Pt离子进行电偶置换反应,最终得到由尺寸为2.2纳米的超小Pt颗粒组成的胶体球,颗粒间距仅为0.3纳米。光辅助的类酶催化测试结果表明,Pt Cs通过近红外光激发d带电子迅速产生热电子,并用于催化分解不同的酶底物分子,这为验证近红外光增强Pt催化过程的电子机制提供了确凿证据。与分散的超小Pt纳米颗粒相比,Pt 纳米胶体球表现出卓越的类过氧化氢酶和类氧化酶催化能力。

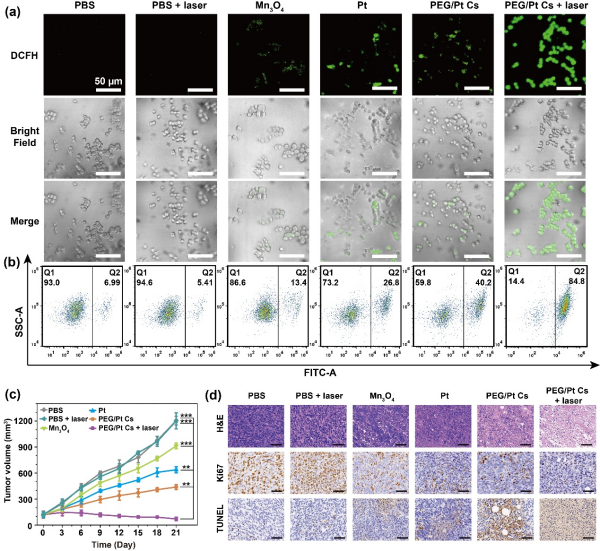

此外,研究人员进一步开展了小鼠体内肿瘤治疗实验,证实Pt纳米胶体球不仅发挥了显著的近红外光增强的级联催化治疗功能,成功抑制了肿瘤生长,还实现了磁共振成像监测肿瘤内部的代谢情况,充分体现了Pt Cs作为近红外增强型纳米酶用于光催化肿瘤治疗的潜力。该研究拓展了液相激光制备技术在构筑高性能纳米酶材料方面的应用。

研究工作得到国家重点研发计划、安徽省重点研发计划等的支持。

Pt Cs的合成和基本表征

Pt Cs在小鼠体内的光催化肿瘤治疗

转载请注明出处。

相关文章

相关文章

热门资讯

热门资讯

精彩导读

精彩导读

关注我们

关注我们